|

|

御祭神 天穂日命 馬見岡綿向神社 御由緒 当神社の起こりは、東方に気高く聳える綿向山の頂上に、神武天皇の御宇出雲国の開拓の祖神を迎え祀り、 |

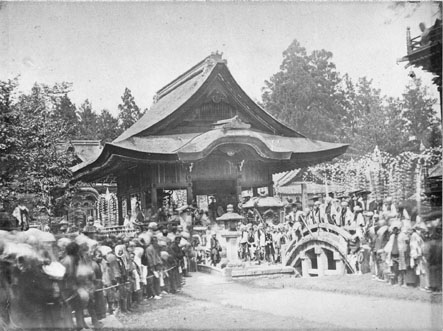

綿向神社本殿 滋賀県指定有形文化財 平成十年六月十九日指定 宝永四年(1707)に再建 大正六年(1917)に内陣を改造 昭和58年(1983)に屋根を 桧皮葺から銅板葺に改める |

大鳥居、太鼓橋、拝殿 |

|

祭礼絵馬 この絵馬は弘治三年(1557年)の 祭礼渡御の様子でこの年日野城主であった 蒲生定秀(蒲生氏郷の祖父)が 三基の神輿を新調寄進した。 その時の様子を文化九年(1812年)日野の豪商中井正治右衛門が 谷田輔長に描かせ絵馬として奉納 したもので現在も綿向神社絵馬堂に 上げられています。 |

|

若松の森跡 天正十八年蒲生氏郷が会津黒川城主に封じられた時、 黒川の名を故郷の綿向神社の参道の若松の森の名に ちなんで会津黒川を会津若松に改めたと伝えられる。 |

|

本通りの電柱 大正時代電線が張り巡らされ一時巡行中止になり 曳山の売却まで考えられましたが、曳山への愛着が厚く 何とか巡行をと、電線を高く、なおかつ本通りの電柱は、 一年に一度の曳山巡行のため道にはなく、 通りに面した屋敷内に立てられ無事巡行が復活しました。 |

| 山蔵 日野の曳山は装飾品を取り外し、 解体せずそのままの形で大きな山蔵に 納められている。  昔ながらの町並みに建つ山蔵 (杉野神町曳山の山蔵) |

右の入り口と蔵の扉を比べてもらうと いかに大きいかが分かります。 (大窪町曳山の山蔵) |

|

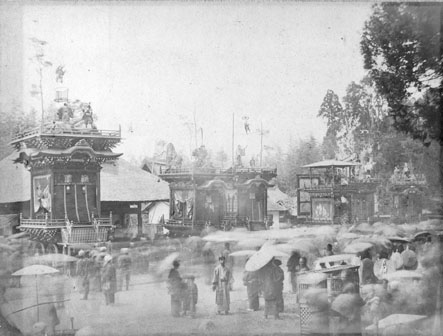

明治13年(1880) 日野祭で一番古いとされてる写真です。その当時の記録が越川町祭礼録によると明治13年に写真撮影がされた事が記録されています。「滋賀県書記、宮河田氏、八幡郡長宮田氏外と一名の計三名の巡向あり、 大宮の曳山が揃う所などの写真が撮られこのため渡御の時刻が遅れる。 西野へ惣着が午後九時、還御の大宮への惣着は六日の午後二時、後宴祭と共に三日祭となる」と記録されています。今は神調社の衣装は裃姿ですが当時は無地着物に無地羽織、袴、白足袋姿でした。なぜ黒紋付に裃姿に改正されたのでしょうかね。曳山は右から、本町曳山、西大路曳山、手前・金英町曳山、奥・南大窪町曳山、新町曳山 |

|

明治13年(1880) 今は出されてませんが昔は松尾地区から大小合わせて20本近くの「ほいのぼり」が出されてました。 そのほいのぼりが写ってます。 これも貴重な写真ですね。 |

|

明治13年(1880) 境内に並ぶ曳山。右から、新町曳山、越川町曳山、岡本町曳山、川原田町曳山、清水町曳山、大窪町曳山。 どの曳山のダシ人形は立派に作っておられますね。 ちなみに私の大窪町曳山は作られてから19年目とまだまだ新しい曳山の姿です。 |

|

明治13年(1880) 大窪町曳山「龍虎車」 モノクロの写真ですがまだまだ新しいのがわかります。 |

|

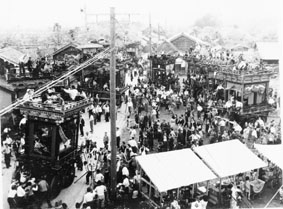

昭和25年(1950) 雲雀野の写真です。 |

|

昭和25年(1950) 先に到着している本町曳山の隣に到着した 新町曳山です。 |

|

昭和25年(1950) 11基が揃った雲雀野です。 |

|

昭和25年(1950) 賑やかだったでしょうね。 |