|

|||||||

幼稚園の部へ 小学校の部へ 2004年躾教室再開へ 2005年度へ 2007年度へ

【2006年度】

|

|

|||||||||||||

〓レッスン内容〓

●付け/アジリティ

|

|

|

|||

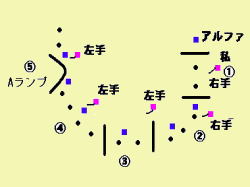

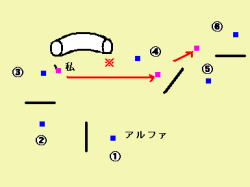

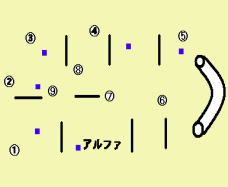

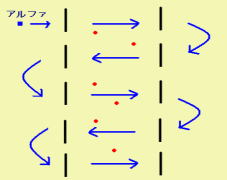

| ノーリードで「付け」の練習 | バックスイッチ | アルファの視線から私が消えて 右往左往するアルファ |

| レッスンは、いつも「座れ」「伏せ」「付け」「来い」などの基本練習で始まります。アルファは、まずノーリードで自由に歩かせますが、少し離れても呼び寄せると、私の横にやっと付いて歩いてくれるようになりました。散歩中も、これが出来るとかなり楽になります。 アジリティでは、バックスイッチを初めて習いました。バックスイッチとは、犬を前に行かせ、人はその後ろから犬と交差しながら次の障害に入るという走り方です。今まで、私の立ち位置は、常にアルファの右横で、左手で、合図を送っていました。だから、アルファは、私を右横に見ながら走っていたのです。それが、スタート時点では今までと反対側、つまり私は右手で合図を送り、バーを二つ飛ばせると、アルファの後ろに回って、アルファと交差しながら、今度は左手で合図を送ります。この時、アルファの視線から私の姿が一瞬消えるのですが、そうすると、アルファは、私の姿を探して、右往左往です。バーを飛ぶという意識がまだ薄いからなのですが、これが、バックスィッチで最初にぶつかる関門のようです。 私が先生にいつも注意を受けるのは、アルファに背中を向けてしまうこと。「私に付いて来いっ」では、ダメらしい。アルファを振り返り、アルファを見て「飛んでいただきたい」という風でなければ…とても疲れた(-_-;)帰ってビールをあおりたい。 |

|

|

|

||

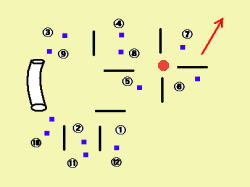

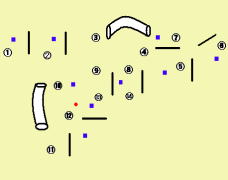

| ②から③がバックスィッチ | ④でアルファを前に行かせ、 ※でバックスィッチ |

ぐるぐる目が回る(*_*) 書いていて分からなくなった |

※写真提供は、さむさん。いつもいつも沢山のアルファの写真をありがとうございます。

|

|

|||||||||||||

〓レッスン内容〓

●アジリティ

|

|

|

||

| 顔は結構まじめです | シーソーも大夫慣れました | 角度のあるバーも跳べました |

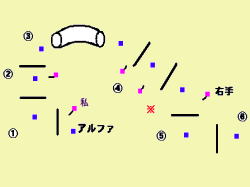

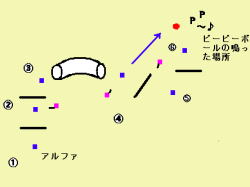

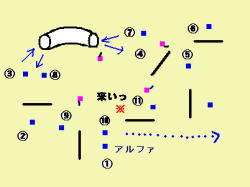

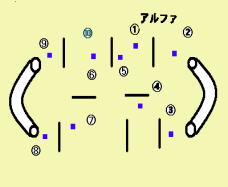

アジリティは、ドッグスポーツではありますが、リードを外した状態で、飼い主の命令に従がうことが出来なければ何も始まりません。呼び戻し、付け、マテが確実にできることが、このスポーツの大前提になります。又、周囲の犬たちの吠える声やその他の雑音にも気を取られることなく集中できなければ、失敗につながります。 このスポーツをする時、アルファの最大の敵はボールです。それもピーピーと音のなるボールは、アルファ、いや私にとって最強、最大の敵と化します。アジの障害をクリアしてゴールした犬たちに、飼い主(ハンドラー)は、よくこのピーピーボールを褒美に投げてやることがあるのですが、これにアルファは異常に反応するのです。自分の番が来たとき、このピーピーボールが投げられた場所を覚えていて、そこへ一気に走って行ってしまいます。これも制御できなければいけないのですが、あちこちで、ピーピーと音が鳴り始めると、私は、もうきょうはダメだとあきらめの境地です。どうしてもアルファの集中を戻すことが出来ないのです。こんなアルファの性格といいますか、刷り込みをどうしたら、コントロールできるか、頭を抱え込んでしまいます。 さて、今回のアジリティのポイントは、私の立ち位置です。何度も先生に注意をされるのに、いざ走るとすっかり忘れてしまいます。アルファがトンネルを出た時に、私がトンネルの横で待っていなければならないのに、先走ってアルファの進路を防いでいるらしい。その結果、アルファは失速し、次のバーを跳んだ時、バックスィッチをした私の姿を探し身体を一回転させてしまいます。こうならないように、アルファにスピードをつけたまま、一気にバーを跳ばせることが肝要なのです。又、私のコマンドは、「跳べぇ、跳べぇ」のバカのひとつ覚え。肝心のところで、「来いっ」と呼んでやらなければ、例えば、角度のついた二本のバーは跳ばせません。「跳べぇ」と言う私の言うことを聞いて、アルファがそのままどこかへ飛んで行っても、そりゃ仕方ない、私が悪いのです。 それと、今ひとつの反省点は、私がアルファよりも早く走ってしまう(アルファに背中を向ける)こと。これまでずっとアルファが私をおいて先に行ってしまう危機感があったのですが、実際はアルファの走るスピードは思いの外遅い。私自身がアルファをおいて先走っていると先生に注意を受けました。そう思って見させていただくと、もかパパさんやいったん姉さんの走りは、成る程、きちっとラインに添って、わんたちと併走、もしくは後ろからコマンドを出して跳ばせておられることに気が付きました。もっとも、これが出来たからといって、アルファがきちっと跳んでくれるかどうかは別問題なのですが。 |

|

|

|

||

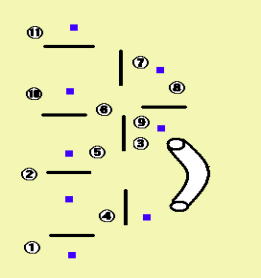

| トンネルを出たら一気にピーピーボールの鳴った場所へ飛んでいく | ※で待っていなければいけないのに先走りアルファの進路をふさぐ | ※で「来いっ」と呼ばない為、⑩でアルファは直進してしまう。 |

|

|

|||||||||||||

〓レッスン内容〓

●アジリティ

|

|

|

||

| きょうはアルファのお友達、森君が見学に来ました。 | 私とアルファのお手本、さむさんといったんのきれいな走り。 | 先生がハンドラーになると、俄然走る走るアルファ、何でや…(-_-;) |

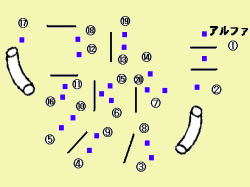

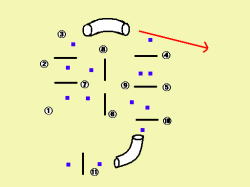

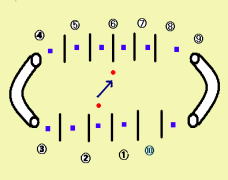

今月の練習は二回でした。アルファは、相変わらずコースを外れます。走り始めると、急にスイッチが入ったように暴走するのです。まるで、本能に目覚めたように走り回ります。そばで見ている娘に言わせると、その様子は楽しそうに顔が笑っているというのです。これまでドッグランや遊びに行ったときに、ノーリードにして自由に遊ばせてきた功罪なのかも知れません。 又最近つくづく思うのは、このアジリティに向く犬種として、ゴールデンレトリバーは不向きではないか、ということです。ボーダーコリーや黒ラブのような俊敏性もなく、また集中力にも欠ける気がします。この犬種の特性を決して言い訳にするつもりはないですが(ん?やっぱり言い訳か…)、どうしてもそう思えて仕方がありません。ですが、それだけに、本能が出てしまった犬を飼い主が制御し、リードできるようにならなければ、万が一の時の対処は不可能です。アジリティは、犬の性格が最もよく現れるドッグスポーツ。その観点からアルファを見据えて、やはり私の努力しかないと反省ばかり、何もいいことなしの今月でした。 |

|

|

|

||

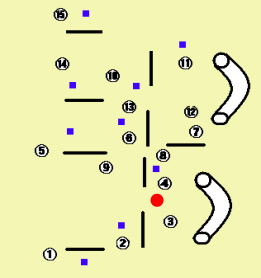

| トンネルを出てから暴走 | ⑤を跳んで暴走(娘の所へ) | ●で呼ばなかった為、⑥で暴走 |

|

|

||||||||||||

★CD1試験![]() (動画)

(動画)

※ブロードバンド用

| 1、紐付脚側行進(往復常歩) 2、紐無し脚側行進(往復常歩) 3、停座及び招呼 4、伏臥 5、立止(紐無し) 以上規定5課目 |

|

Aがスタートになります。脚足行進とは犬を左横につけてコの字のコースを歩きます。CでUターンして止まらず、またAまで戻ってきます。 規定の3番の停座及び招呼はAに犬を待たせ、指導手がBまで行き、犬と向かい合い、号令で呼び横へつけます。そしてAまで一緒に戻ります。-FLAP/HPより抜粋- |

| ★ | アルファの成績 |

1.脚足行進 紐付き 9

2.脚足行進 紐なし 9

3.停座及び招来 9

4.伏臥 8

5.立止 8

合計 43点/50点満点

★アジリティ![]() (動画)

(動画)

※ブロードバンド用

| ①チャレンジ/ビギナー1 | ②チャレンジ/ビギナー2 | ||

|

|

| ★ | アルファの成績 |

チャレンジ/ビギナー1 失格

チャレンジ/ビギナー2 25.96秒/9頭中8番目

〓感想〓

| CD1では、なんと言っても真横にアルファを座らせることが難しく、いつも斜め座りになります。つまり、私の前に、アルファが出てしまうのです。又、一度の命令で、「伏せ」と「立て」が出来ず、二度三度コマンドを出さなければなりませんでした。歩くのも、今ひとつ真横にぴたりと寄り添わせることが出来ず、どこか切れが悪い。うっかりすると、又脱走ということにもなりかねない状況でした。 アジリティでは、私の声がほんとにうるさい。「アルファっアルファっ」「来いっ来いっ」と叫んでばかり。これは、やはりアルファがいつ「脱走」するかも知れないという危機感が、こんな雄叫びになっているのだと思います。私がアルファなら、きっと「うるせーっ」と試合放棄になっていたに違いない。ごめんよアルファ。先生からも「テンション高過ぎです」と注意を受けてしまいました。又、走るのも、ドタバタジタバタ、七面鳥が走っているみたい(-_-;) 上記のビギナー2のコースの赤丸は、バックスィッチ。④のトンネルで待って、勢いよくアルファを跳ばせる、これが課題でしたが、次が続かない。どうしても先走ってしまいます。ただ、4走のうち、一回でも「完走」し、タイムを取ってもらえたこと、そして低次元ながら、大脱走が避けられたことは大きな成果でした。 |

余談ながら、実は今回は、秘策がありました。前回娘の姿を見つけて飛んで行ってしまったバカタレアルファで したので、今回は、娘は変装して、アルファに気付かれないように遠くからビデオを撮ってくれておりました。が、しかし、なんとアルファは、鼻でかぎ分け、娘が来ているのが分かったようでした。私は、アルファに娘の姿を見せまいと待機中は、アルファの耳をふさいだり、鼻の中に指をつっこんだり、目を覆ったり…やっぱり、こんな時の為に、待っている間はバリケンの中に入れておくのが得策なのでしょうか。 |

|

|

|||||||||||||

〓レッスン内容〓

●アジリティ

|

|

|

||

| いつもクリーンランのもかちゃん | ドリアンちゃんの素早い走り | 「はぁ~暑つぅ~」 |

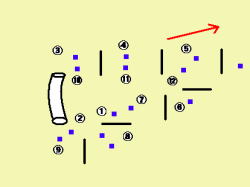

| 今月は、なんといっても4月9日に行われた「模擬競技会」が大きな成果です。脱走、暴走しなかったこと、一走でも完走できたことが嬉しかった。しかし、その後の練習では、やはり脱走するのでこれをなんとかしなくてはならないのですが、アルファにそれをどうやって教えるかが問題です。コースを外れて、とにかくボールを探しに行く、これを「いけない事」だと分からせることが課題です。 実際のアジリティでは、どうしても、私がアルファの行く手を防いでしまう、何度も先生に注意をされるのにまだ出来ません。的確な指示が出せないためにアルファが右往左往してしまうのです。もしかしたら、これがアルファの集中力を削ぎ、脱走させてしまう遠因なのかとも思います。 4/30の練習では、下図の右端の図のように、飼い主が、後ろから後ろから犬を跳ばせる練習をしました。①でアルファに「跳べ」の声を掛けたあとは、今までのようにアルファと一緒には走らず、トンネルで「ハウス」と言うと共に⑥まで移動して、アルファ呼び最後まで走らせます。途中、アルファは又脱走しましたが、最後は、きっちりと走りきってくれました。飼い主が動かず、指示を出して走ってくれたら、ほんとに楽だし、これはバックスィッチの時、大変役立ちます。 |

|

|

|

||

| ⑧でアルファを防いでしまう | ⑥で脱走 | ●印に立ちアルファに指示 |

|

|

|||||||||||||

●アジリティ

| 5月の練習は2回しか参加できませんでした。アルファの様子は相変わらずで、さして進歩はありません。ピーピーボールがなると、途端に集中力がなくなり、音の鳴る方へ突進してしまいます。私もちょっとダルダル。飼い主の学ぶ姿勢はそのままアルファにも反映するのでしょう。 |

|

|

|

||

| まずいっこれは、先生やんか | シーソー | スラローム |

|

|

|

||

| なんとかクリア | ⑥で脱走 | ⑦が不安 |

|

|

|||||||||||||

今年は例年になく雨が多いのと暑さが特異だったため、アルファにとってはこの3カ月間の練習は効率が悪かった気がします。それに輪をかけて、遊びに出る機会が増えて、練習も休みがちになりました。しかし8月後半にはアルファに少し変化がみられました。ハンドラーである私の指示を見て、アルファ自身、“跳ぶ”ということをやっと覚えてくれた気がするのです。 例えば、私がコースを間違えると、アルファは明らかに私を見上げ、次はどうするのかと伺うそぶりまで見せ始めました。アルファにそれほど自覚が出てきたというのに、私は相変わらずで、アルファを見ることもせず、それどころかアルファに背中を向けて、おいてけぼりにしてしまいます。何度先生に注意を受けても、出来ない…とうとう、先生からは「お母さんにロングリードを付けて、特訓です」とまで言われてしまった(-_-;)これからの課題…アルファを見捨てず走ること~ごめんよアルファ、母さん頑張るわ~ |

|

|

|

||

| 又、伏せか… | お、お腹がつっかえますで | これでよろしいか? |

|

|

|

||

| シンプルだけど難しい | やっと脱走しなくなったけど… | 赤丸バックスィッチが難 |

8月に入って、一つ妙案を思いつきました。ピーピーボールに異常に反応するアルファの性分を逆手に取って、私のポケットに小さな、この鳴るボールを偲ばせて走ることにしました。スタートに立った時、ポケットのボールをピーピーと鳴らします。すると、アルファは急に緊張した面持ちになり私に集中するのです。以前、一度したことがあるのですが、その時はアルファは、私に飛びつき、走るどころではなくて断念しました。それが、今回は、見事に的を得て、アルファは終始私に注力するようになりました。そして脱走もしなくなったのです。走る終わると、そのボールをポケットから出して、誉めながらアルファにやります。 思えば、他の方達が、この方法を取って走り終わった愛犬たちに、ご褒美としてボールを投げておられた…何度その姿がキラキラと輝いて、素敵で憧れたことか。やっとアルファにもそれがしてやれる、この成果はほんとに嬉しいことでした。 |

※写真提供は、さむさん。

◆2006年9月~12月練習

バタバタと忙しくしていて、練習もさぼりがち、少しづつやる気も失せ、記録もほとんど取っていません。

以下、12月に行われた教室の競技会がこの間(かん)の成果です。

★アジリティ![]() (動画) (0P1のコース/棚ぼた式の三位入賞)

(動画) (0P1のコース/棚ぼた式の三位入賞)